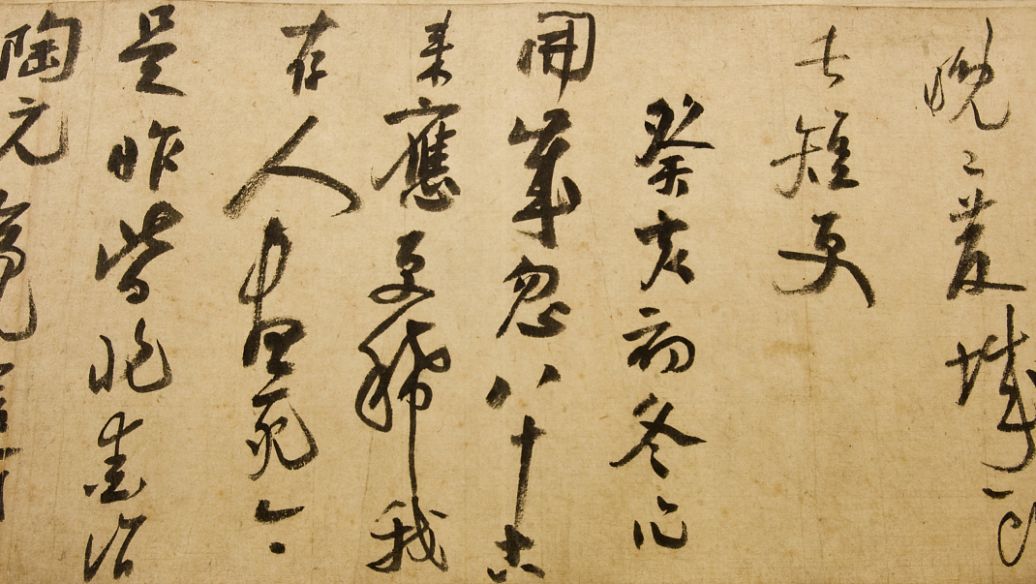

"应无所住而生其心",这句出自《金刚经》的至理名言,引导了无数修行者的心灵之旅。然而,对于这八个字的真正含义,几人能参透?元澄大师三十载苦修,一直以为"应无所住"便是放下一切执着,斩断尘缘,直至一卷古老经书的出现,彻底颠覆了他的认知。

那一刻,三十年的修行仿佛化为泡影。当真相浮出水面,元澄方才惊觉,原来"应无所住"的真谛与他多年来的理解背道而驰。这场灵魂的震撼,不仅改变了他的修行之路,更重塑了整个伽蓝寺的未来。

伽蓝寺深处的幽谷,常年云雾缭绕,松涛阵阵。这里远离尘嚣,是修行者向往的净土。元澄大师已在此苦修三十余载,从当年意气风发的少年僧人,到如今白发苍苍的一方高僧。

元澄十四岁入寺为僧,彼时他只是个懵懂少年,心中怀揣着对佛法的好奇与对解脱的渴望。师父是当时闻名遐迩的悟明禅师,一生精研《金刚经》,尤其对"应无所住而生其心"一句阐释颇深。

"元澄,记住,'应无所住'便是放下一切执着,万缘放下,一尘不染。"悟明禅师常对年少的元澄这样说道,"唯有放下,才能解脱;唯有无住,才能自在。"

年少的元澄将这句话铭记于心,视为修行的至高指引。他每日诵经礼佛,打坐冥想,勤修戒定慧,息灭贪嗔痴。寺中苦行,他从不抱怨;寒冬冰水沐浴,他毫不畏惧;夏日暴晒,他岿然不动。他的修行之路,就是一条不断放下的道路。

寺院的生活虽然清贫,但有规律而充实。每日寅时(凌晨三至五时)起床,诵经礼佛;辰时(上午七至九时)进食一餐;午后扫地劈柴,做些体力劳动;傍晚静坐修行;入夜就寝。元澄严格遵循这一作息,数十年如一日,从不懈怠。

这种苦行的背后,是他对"应无所住"理解的实践——放下对舒适生活的眷恋,放下对个人情感的执着,放下一切世俗的牵绊。他认为,唯有如此,才能达到真正的无住境界。

二十岁那年,元澄接到家书,说父亲病重,望子归家。当时的元澄已是寺中的青年才俊,但他想起师父的教诲:"应无所住,放下一切执着,包括亲情。"于是,他婉拒了父亲的请求,只是遣人带回些草药和经书,并未亲自下山。

后来父亲去世,元澄依然未曾落泪,他认为这是自己修行有成的表现。悟明禅师见状,欣慰地点了点头:"元澄,你做得很好,世间亲情不过是一场幻梦,放下即是。"

年轻的元澄从此更加精进,他断绝了与外界的一切联系,将自己完全封闭在佛法的世界里。就连寺中的其他僧人也常常称赞他的决心与毅力。秋日的落叶,他视而不见;春天的花开,他无动于衷。内心中,他为自己能如此"无住"而感到自豪。

三十岁那年,悟明禅师圆寂前将伽蓝寺的法脉传给了元澄。临终前,悟明禅师再三叮嘱:"元澄,继续坚持'应无所住'的修行,放下一切,才能真正解脱。"

元澄接过师父的衣钵,继承法座,成为伽蓝寺的住持。他以更加严苛的标准要求自己,每日只食一餐,常年睡在石板上,甚至在寒冬腊月也只穿单衣。寺中的僧众有时会劝阻他这样苦行,但元澄总是说:"佛祖当年雪山苦修六年,我这点算什么?放下肉身的执着,才是真修行。

"伽蓝寺在元澄的带领下,以苦行著称。许多前来拜访的居士都被他的修为所震撼,纷纷布施,使得寺院逐渐富足起来。然而,元澄却依然保持着极度简朴的生活方式,甚至对寺院的财物管理也很少过问,认为这是"世俗之事",不值得他这个修行人花费心思。

四十岁时,元澄的名声已经传遍周围几个省份。不少居士和信众慕名前来,请他开示。元澄每次都是简单明了:"应无所住,放下一切。"无论信众问什么问题,他的答案几乎都是围绕这个主题。

有位富商带着满腹疑惑来问:"大师,我有万贯家财,妻妾成群,却总觉得心不安宁,该如何是好?"

元澄答道:"放下财富,放下情爱,应无所住。

"富商不解:"若都放下,我该如何生活?"

元澄微微一笑:"你所执着的正是你的桎梏。放下并非不要,而是心中不执着于此。"

那一刻,三十年的修行仿佛化为泡影。当真相浮出水面,元澄方才惊觉,原来"应无所住"的真谛与他多年来的理解背道而驰。这场灵魂的震撼,不仅改变了他的修行之路,更重塑了整个伽蓝寺的未来。

伽蓝寺深处的幽谷,常年云雾缭绕,松涛阵阵。这里远离尘嚣,是修行者向往的净土。元澄大师已在此苦修三十余载,从当年意气风发的少年僧人,到如今白发苍苍的一方高僧。

元澄十四岁入寺为僧,彼时他只是个懵懂少年,心中怀揣着对佛法的好奇与对解脱的渴望。师父是当时闻名遐迩的悟明禅师,一生精研《金刚经》,尤其对"应无所住而生其心"一句阐释颇深。

"元澄,记住,'应无所住'便是放下一切执着,万缘放下,一尘不染。"悟明禅师常对年少的元澄这样说道,"唯有放下,才能解脱;唯有无住,才能自在。"

年少的元澄将这句话铭记于心,视为修行的至高指引。他每日诵经礼佛,打坐冥想,勤修戒定慧,息灭贪嗔痴。寺中苦行,他从不抱怨;寒冬冰水沐浴,他毫不畏惧;夏日暴晒,他岿然不动。他的修行之路,就是一条不断放下的道路。

寺院的生活虽然清贫,但有规律而充实。每日寅时(凌晨三至五时)起床,诵经礼佛;辰时(上午七至九时)进食一餐;午后扫地劈柴,做些体力劳动;傍晚静坐修行;入夜就寝。元澄严格遵循这一作息,数十年如一日,从不懈怠。

这种苦行的背后,是他对"应无所住"理解的实践——放下对舒适生活的眷恋,放下对个人情感的执着,放下一切世俗的牵绊。他认为,唯有如此,才能达到真正的无住境界。

二十岁那年,元澄接到家书,说父亲病重,望子归家。当时的元澄已是寺中的青年才俊,但他想起师父的教诲:"应无所住,放下一切执着,包括亲情。"于是,他婉拒了父亲的请求,只是遣人带回些草药和经书,并未亲自下山。

后来父亲去世,元澄依然未曾落泪,他认为这是自己修行有成的表现。悟明禅师见状,欣慰地点了点头:"元澄,你做得很好,世间亲情不过是一场幻梦,放下即是。"

年轻的元澄从此更加精进,他断绝了与外界的一切联系,将自己完全封闭在佛法的世界里。就连寺中的其他僧人也常常称赞他的决心与毅力。秋日的落叶,他视而不见;春天的花开,他无动于衷。内心中,他为自己能如此"无住"而感到自豪。

三十岁那年,悟明禅师圆寂前将伽蓝寺的法脉传给了元澄。临终前,悟明禅师再三叮嘱:"元澄,继续坚持'应无所住'的修行,放下一切,才能真正解脱。"

元澄接过师父的衣钵,继承法座,成为伽蓝寺的住持。他以更加严苛的标准要求自己,每日只食一餐,常年睡在石板上,甚至在寒冬腊月也只穿单衣。寺中的僧众有时会劝阻他这样苦行,但元澄总是说:"佛祖当年雪山苦修六年,我这点算什么?放下肉身的执着,才是真修行。

"伽蓝寺在元澄的带领下,以苦行著称。许多前来拜访的居士都被他的修为所震撼,纷纷布施,使得寺院逐渐富足起来。然而,元澄却依然保持着极度简朴的生活方式,甚至对寺院的财物管理也很少过问,认为这是"世俗之事",不值得他这个修行人花费心思。

四十岁时,元澄的名声已经传遍周围几个省份。不少居士和信众慕名前来,请他开示。元澄每次都是简单明了:"应无所住,放下一切。"无论信众问什么问题,他的答案几乎都是围绕这个主题。

有位富商带着满腹疑惑来问:"大师,我有万贯家财,妻妾成群,却总觉得心不安宁,该如何是好?"

元澄答道:"放下财富,放下情爱,应无所住。

"富商不解:"若都放下,我该如何生活?"

元澄微微一笑:"你所执着的正是你的桎梏。放下并非不要,而是心中不执着于此。"